|

Vol.7:

The act of Transmission

(written on 30th.Jan.1998) |

|||

|

|

|

||

|

前回はレギュレーション変更の意義についてお話ししましたが、今回は大和一広さんからトランスミッションを取り扱って欲しいと言う御要望をいただきましたので、ぜひ取り上げたいと思います。大和さん、どうもありがとうございました。

そもそもトランスミッションとは、一般に「ギヤボックス」などとも呼ばれていますが、一体、どのような役割があるでしょう?

え?なんでわざわざ変速する必要があるの?

はい、なぜかと言うと、実はF-1で使われているレシプロエンジンというのは回転数によって出力が変わります。で、エンジンにタイヤをトランスミッションなしで直結してしまうとエンジンの回転速度=マシンの速度ということになります。しかしこれではマシンの速度が低い時に十分なエンジンのパワーが得られず、良い加速ができないということになるどころか、エンストを起こしてしまうことになるわけです。

つまり低速度で走る時ほどギヤ比〜減速率の大きいギヤを使い、高速度で走る時にはギヤ比の小さいギヤを使い分けるわけですね。

ですから、もしどんな回転数でも出力が同じならばトランスミッションは必要ありません。たとえば'71年にノンタイトル戦を走ったロータス56Bなどは出力がほぼフラットなガスタービンエンジンという特殊なエンジンを搭載しており、これはトランスミッションを積んでいなかったといいます。

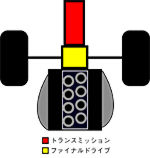

さて、ところで、トランスミッションは実はトランスミッション=ギヤボックスではなく、ギヤボックスの一部に過ぎません。これに、左右輪に動力を振り分ける「デファレンシャルギヤ」などを含んだ「ファイナルドライブ」を含んだ一固まりを一般にギヤボックスと呼ぶようです。後で詳しく述べますが、このトランスミッションとファイナルドライブの配置の仕方も、ギヤボックスの設計の上では非常に重要なファクターとなります。 |

|||

ギヤボックスの配置 |

トランスミッション及びギヤボックスはエンジンの動力をタイヤに伝えるのが目的なのですから、当然、エンジンと駆動輪である後輪の間、マシンのほぼ最高端に位置しています。

現在のF-1では6速、もしくは7速+リバースギヤのトランスミッションが一般的です。つまり、ギヤ比(変速比)の異なるギヤの組み合わせが6種類ないし7種類トランスミッションの中に納まっているというわけです。 |

||

|

一般に、エンジンの出力特性がピーキー、つまり有効な回転数域が非常に狭いエンジンのほうが多くのギヤを必要とします。最近のエンジン開発競争はより高出力を狙うために出力特性はよりピーキーな方向に傾きつつあります。逆に、出力特性がマイルドで有効な回転数域が広いほうが、扱いやすい、ドライバビリティーに優れたエンジンということになります。

さて、二十年ほど前まではエンジンがフォードDFVの独壇場だったように、ギヤボックスもほとんどのチームがヒューランド社のトランスミッションを使っていました。前にも述べたようにDFV+ヒューランドのギヤボックスを購入し、あとは自分達でフレームだけを開発すれば良かったことから「キットカー」などと呼ばれた時代です。

しかし、"U-N-C-H-I-K-U"の方でさんざん取り扱ったベンチュリーカーの時代になって、ベンチュリーの邪魔にならないようにギヤボックスの形状を変更したがるチームが出てきました。この頃からケースを自チームで製造するというチームが増え始めます。

'90年代に入る頃になると、ますます空力、とりわけダウンフォースを稼ぐ空力を重視するようになります。これによって、ギヤボックス内の配置に関しても大きな変遷の波が押し寄せてくる事になったのです。 |

|||

'80年代までの 縦置き式トランスミッション |

それまでのギヤボックスの主流は、ギヤの交換を容易にするためにエンジン、ファイナルドライブ、トランスミッションという並びの配置でした。

また、このトランスミッションは横幅が狭くスマートなものの、長さの長い縦置き式が一般的でした。 |

||

横置き式トランスミッション |

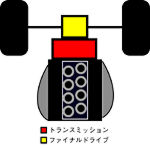

しかし、マシンの底面の最後端に位置するディフューザ(第四回参照)をなるべく大きくとりたいという空力的な要求から、多少幅が広くても長さが短く、ディフューザに干渉しないトランスミッションが横置きとなった配置、しかもこれをファイナルドライブの前方に置く方式が主流になります。

また、たくさんのギヤを抱えて重量のあるトランスミッションをより車体の中央に配置できる横置き方式は重量バランスにも優れていました。

|

||

|

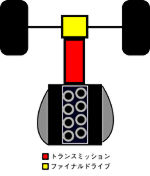

しかし、時代はまた移り変わり、ギヤボックスに対する要求が変わってきました。すなわち、'98年の全幅削減によって、リヤの空気の流れが非常に悪くなったため、幅の広い横置きミッションでは都合が悪くなってきたのです。

|

|||

'90年代後半の新世代 縦置きトランスミッション |

そこでデザイナー達が辿り着いた答えは、'89年にベネトンのロリー・バーンが導入していた、エンジン、縦置きギヤボックス、ファイナルドライブ、という配置でした。

この配置は、

|

||

|

しかし一方で、

しかしながら、より過激になったマシン戦闘力競争の中で、整備性よりも性能が重視されるようになった事、また、近年のマシン開発の方向がホイールベースをのばす方向に向かっている事から、これらのデメリットは相殺され、今やこの方式が全盛となっているのです。

こんなところでしょうか? 今回はトランスミッションのレイアウトに関することが中心でしたが、次回はハイテクの話題に入っていきます。 |

|||

|

|

|

||