(written on 18.Nov.1997, corrected on 04.Oct.1998)

まずはエンジンに関しての時代背景をお話ししましょう。

はっきり言って'70年代後半のF-1マシンのエンジンはほぼ全てフォードコスワースのDFVというエンジンだったと言えます。

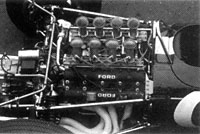

フォードコスワースDFVエンジン

また、現在のように、エンジンもマシンの一部として強度を持つ(つまりエンジンの周りにフレームを持たず、エンジン自体が強度を持っているということ)思想に基づいた初めてのF-1エンジンでもあります。扱いやすく、壊れにくい素晴らしいエンジンでした。

フォードDFVを搭載した

ロータス49

このDFVエンジンに当時これまた標準となっていたヒューランド製のギヤボックスを購入してモノコック(*注2)を作りさえすればとりあえずF-1マシンができたことから、DFV+ヒューランドのマシンは「キットカー」などと呼ばれていたのです。前回も触れたように、しっかりとした技術さえあれば、参戦してすぐに活躍することが可能であった所以でもあります。そしてそれこそがシャシー面での技術の大幅な進歩、ウィングなどの空力部品の誕生のきっかけになったとも言えるでしょう。

とは言え、'70年代の後半に入って、ブラバムがフラット12エンジンを投入したり、フェラーリがフラット12を熟成させてくるなど、ハイパワーエンジンが台頭してきて、DFVの地位が脅かされ始めます。

しかしロータスの編み出したベンチュリーカーによって、搭載性の劣るフラットエンジンを逆に窮地に追い込むことになっていたわけです。

しかし、そのベンチュリーカーの登場したのと同じ'77年、新たなDFVへのチャレンジャーが参戦を開始し始めました。それはターボエンジンをひっさげたルノーでした。

しかしながら、彼らの参戦は当初は失笑をかったのです。なぜかと申しますと、当時はF-1でターボは無謀だと思われていたからです。

そもそもターボエンジンとはどのような仕組みかと申しますと、エンジンの排気のエネルギーを利用してタービンを回し、吸気を圧縮して、つまり大量の空気をエンジンに送り込むことで高出力を得ようという、いわゆる「過給エンジン」の一種なわけです。

で、レースでは同じ条件でターボがついているのであれば、自然吸気のマシンが不利になってしまうわけですから、カテゴリーによってハンディがあったり、使用そのものが禁止になっているわけです。

で、当時、他のカテゴリーでは過給によるターボのメリットを1.4倍と考え、自然吸気の5/7の排気量に制限していたようですが、F-1ではさらに厳しく、自然吸気3.0リッターの半分の排気量、1.5リッターに制限されていたのです。

いくら過給したとしても半分の排気量で自然吸気と同じパワーを得られないだろうというのが当時の常識であり、このレギュレーションは事実上過給エンジン禁止のレギュレーションであると思われていたのです。

ルノーEF01エンジン

ところが、ルノーがそれに挑戦したのです。ルマン用に開発していたV6の2リッターエンジンを1.5リッターに縮小し、ターボを取り付けたエンジンEF01を開発。

そしてなんと、シャシーも自社で開発してF-1に殴り込みをかけてきたのです。

で、ルノーという大企業でも、やはりこのエンジンの開発には大変苦労しました。シャシーも開発しなければならなかったこともこれに拍車をかけていたのでしょう。

半分の排気量で自然吸気に立ち向かうためには過給圧を2.5バール(大気圧の2.5倍)程度まで上げなければなりませんでした。すると、アクセルを踏んでから実際にパワーがでるまでに反応の遅れが出る「ターボラグ」という現象が非常に顕著になりました。

レスポンスの良さが求められるレーシングエンジンとしては致命傷とも言える欠点でした。

また、信頼性が非常に低く、参戦直後はほとんどがリタイヤと、目も当てられない状態が続いたのでした。

それを克服するために、スロットル開度やエンジン回転数、過給圧や吸入空気温度などにシビアに対応するために、燃料噴射をF-1で初めて電子制御にしたり、当初はシングルターボだったものをツインターボに変えるなどして、少なくともパワーだけならばDFVを凌駕するパワーを発揮するようになっていきます。

地元フランスで

初優勝を遂げたルノーRS10

このターボエンジンにとってまた武器だったのは、当時全盛を迎えつつあったベンチュリーカーにも搭載しやすかったことです。フラットエンジンはその幅広さゆえ、ベンチュリーが構成できず、結局駆逐されていってしまったのですが、ターボエンジンはベンチュリーカーにも最適なエンジンだと言えました。

現に、ルノーの活躍に注目したフェラーリやBMWなどがこぞってターボエンジンを開発し始め、'80年を迎える頃からぼつぼつと登場し始めたのです。

とは言え、ターボエンジンが真に頂点に立つにはもうしばらくの時間が必要でした。逆に言えば、それだけDFVエンジンの歴史と実力が高かったことも言えますが。なにしろDFVは姿を変えて、ターボが禁止された後の'91年までF-1グランプリを生き続けたのですから。

ウィングの周りの空気の流れ

ベンチュリーの原理

ウィングはその上面と下面に空気が流れ、飛行機の場合は上面、F-1の場合は下面の空気の流速を上げて負圧を作り、その方向に向けた力(揚力/ダウンフォース)を発生させるものである。

それに対し、ベンチュリーは凸状の構造物が向かい合ったもので、その間を空気が通り抜けることで流速が上がり、そこに負圧が発生するものであり、ベンチュリー・カーの場合はその片方の凸状構造は路面になっているわけである(この場合、地面とマシンの間に力が発生するのでその力をグランドエフェクトとも呼ぶ)。

ベンチュリーの場合は負圧になる部分のみが存在すれば良く、ウィングのように上面/下面の空気を考慮する必要がない。

ウィリアムズFW07の

アルミハニカムの

強固なモノコック

モノコックはマシンの背骨とも言え、ドライバーや燃料タンクを収める一方、後部にエンジンが連結されるなど、非常に重要な部分である。

もともとは「一つの殻」を意味する。力を外皮全体で受け止めるため、軽量で丈夫な構造が可能となったというわけである。

ベンチュリーカーにおいては、ベンチュリーのスペースを少しでも広くとるためにできる限り細く、また、強大なダウンフォースを受けても軋まない強固なモノコックが必須であった。