(written on 2.Jun.1998, corrected on 10.Oct.1998)

フラットボトム規制元年、'83年シーズン。

ブラバムのゴードン・マーレイがスッパリとベンチュリーを諦めて超ショートサイドポンツーン(*注1)で大成功をおさめる一方、ロータスのジェラール・デュカルージュがフラットボトム下でもベンチュリー効果(*注2)を発生させる「ディフューザ」という空力デバイスを導入していました。

ベンチュリーカーを禁止するはずのフラットボトム規制の施行からわずかに数カ月で早くもベンチュリー効果が復活してしまったのです。なんとも凄まじい開発スピードです。

では、他のチームの動向はどうだったのでしょうか?見ていくことにしましょう。

ルノーRE40

まずはターボの先駆者、ルノー。

前年度まででV6ターボも素晴らしいパワーを発揮するようになっており、必勝を期したシーズンでした。

ミッシェル・テツがデザインしたRE40は、マクラーレンやロータスに続いてカーボンファイバーモノコック(*注3)を導入した意欲作でした。

ダウンフォース関係の工夫としては、エンジンの排気をフラットボトム後端から上に向かって排出することで、なんとかベンチュリー効果を得ようとしていました。この効果は甚だ疑問ですが (^^;。

ルノーの場合は、ブラバムのコンパクトな直4ターボエンジンとは違い、補器類を納めるために大きなスペースを必要とされるV6ターボエンジンだったために、ベンチュリーをバッサリと切り捨てたアロウシェイプのような思い切りの良いデザインをできず、長いサイドポンツーンにせざるを得なかった、という都合もありますね。

このルノーRE40を駆ってデビュー4年目のシーズンに挑んだアランプロストは、シーズン前半、快調に処理を重ね、ランキングトップをひた走ります。

ところが、中盤から特殊燃料によって大幅にパワーアップしたBMWエンジンに助けられてブラバムのピケが猛追してきます。

そして第12戦のオランダGPでプロストはピケに接触。それが原因で両者ともリタイヤとなってしまったのですが、これによって流れは完全にピケのものとなりました。

プロスト2ポイントリードで迎えた最終戦南アフリカ。プロストはターボのトラブルでリタイヤ。一方ピケは悠々と3位に入賞し、プロストの夢はあえなく潰えたのです。

この後、ルノーはチャンピオンをとれなかった戦犯がプロストであるとして、全ての責任を擦り付けて放出してしまいます。プロストはマクラーレンに移籍します。しかしルノーのその措置が誤りであった事は翌年、グランプりの結果が証明する事になったのです。

ATS D6

カーボンモノコックの

「オス型成形」と「メス型成形」

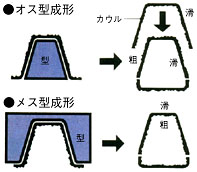

それまでのマクラーレンらのカーボンモノコックは型の外側に樹脂を張り込んでモノコックを形成する、いわゆる「オス型成形」が主流でした(ロータスだけは一体成形しない特殊な方法)。

そのため、内側は綺麗になり、隔壁(バルクヘッド)の張り付けは容易になりますが、外側はデコボコになり、別に空力用のカウルを必要としたのです。

そこでブルナーは逆に、型の内側に樹脂を張り込んでいってモノコックを形成する「メス型成形」にトライしました。これならば、たしかにバルクヘッドの張り付けが弱くなり、強度の心配が残りますが、別個にカウルを必要としないモノコックとなります。

・フェラーリ

フェラーリ126C3

ルノーと同じくV6エンジンのフェラーリのハーベイ・ポストレスウェイトがデザインした126C2Bも、やはり長いサイドポンツーンにせざるを得ませんでしたが、こちらはベンチュリー効果にはもはやこだわらず、前後のウィングでダウンフォースを稼ごうとしました。

その結果生まれたのがウィングレットです。

またこの年の第9戦より投入された126C3からはルノー同様のカーボンファイバーモノコックを導入。しかもこのモノコックは先のATSと同様の最新トレンドであるメス型カーボンモノコックとなっていました。

十年は遅れていると言われていたフェラーリのシャシー技術は、ポストレスウェイトの手によって一気にトップクラスに躍り出ることになったのです。

そして安定した成績を残したフェラーリは、ドライバーズポイントこそルネ・アルヌーが3位、パトリック・タンベイが4位だったものの、2年連続のコンストラクターズチャンピオンに輝くことになったのです。

トールマンTG183

トールマンチーム(現在のベネトンチーム)はプライベーターのハートのターボエンジンとともに'81年にデビューしたばかりの注目すべき新進チームでした。

しかし、'82年の9月に堂々と発表したデザイナーのロリー・バーン(現フェラーリ所属)の自信作であったベンチュリーカーは、そのわずか数週間後に発表された「フラットボトム規制」により、大幅な変更を強いられる事になります

バーンは、フラットボトム規制の及ばないフロントタイヤの後端より前の部分にラジエターを内蔵した巨大なベンチュリーを構成することで、フロントでダウンフォースを得ようとしました。(写真は翌年の前半に使用されたセナのデビューマシンTG183B。フロントウィングではなく「フロントベンチュリー」になっている。)

しかしながら、この試みは失敗で、マシンの姿勢変化に非常に敏感だったこと、また、フロントに巨大なダウンフォースが発生してしまうために、リヤとのバランスをとるのが困難で、非常にセッティングのしにくいマシンとなってしまったのでした。

ウィリアムズFW08B

テクニカル・ディレクターのパトリック・ヘッドも、ベンチュリ−効果をすっぱりと切り捨てた一派でした。FW08も非常に短いサイドポンツーンに改造されていました。

この年ウィリアムズは依然としてコスワースのDFVエンジンを使用しており、シーズンが進むにつれ、ターボエンジン勢に押され気味の戦いを強いられ、ウェット路面をドライタイヤでギャンブルしたモナコで一勝を挙げるに留まりました。

しかしながら、だからこそ、「前年度のチャンピオンがフロックである」と言われたロズベルグの激しい走りが再注目される事にもなりました。

このように各チームの動向を見てみますと、空力上決して積極的な対策をしたわけではないルノーやフェラーリが活躍したことから、もはやターボエンジンでなければ勝てない、という風潮が漂いはじめていたことがわかります。

実際、シーズン途中から前号で取り上げたロータスもルノーエンジンを搭載しましたし、ウィリアムズもホンダを、マクラーレンもTAGポルシェを搭載しはじめ、もはやF-1はターボエンジンのパワーゲームに突入しようとしていたのでした。

サイドポンツーンとは車体側面の箱のような部分のことであり、現在ではラジエターや、車載コンピュータなどを収め、側面衝突時の衝撃吸収の役目もある。ベンチュリーカー時代以降、空力上非常に重要なアイテムとなった。

もともとポンツーンとは水上飛行機のフロートのことを指す。

ウィングの周りの空気の流れ

ベンチュリーの原理

ウィングはその上面と下面に空気が流れ、飛行機の場合は上面、F-1の場合は下面の空気の流速を上げて負圧を作り、その方向に向けた力(揚力/ダウンフォース)を発生させるものである。

それに対し、ベンチュリーは凸状の構造物が向かい合ったもので、その間を空気が通り抜けることで流速が上がり、そこに負圧が発生するものであり、ベンチュリー・カーの場合はその片方の凸状構造は路面になっているわけである(この場合、地面とマシンの間に力が発生するのでその力をグランドエフェクトとも呼ぶ)。

ベンチュリーの場合は負圧になる部分のみが存在すれば良く、ウィングのように上面/下面の空気を考慮する必要がない。

マクラーレンMP4の

軽量かつ高剛性な

カーボンファイバーモノコック

モノコックはマシンの背骨とも言え、ドライバーや燃料タンクを収める一方、

後部にエンジンが連結されるなど、非常に重要な部分である。ここの強度によってもマシンの操縦性能は大きく変わる。

もともとは「一つの殻」を意味する。力を外皮全体で受け止めるため、軽量で丈夫な構造が可能となったというわけである。

ベンチュリーカーの時代になって、細くて剛性の高いモノコックが求められるようになり、'81年にはマクラーレンがカーボンファイバーモノコックをF-1で初めて導入し た。