2. マシン後半部...サイドポンツーン〜リア部分にかけての空力の変化

2001年、マシンフロント部空力に2001年に新たなトレンドを創出し、年間9勝の圧倒的な強さでチャンピオンに輝いたフェラーリF2001であるが、決して無敵だったというわけではない。実はリヤのダウンフォースが不足していて、コースによっては最速ではなかった。エンジンパワーにおいても、BMWに相当先行されていて、ハイスピードな3コースではウィリアムズに完敗を喫している。

これらの弱点を的確に認識し、それを克服してくるところが、現在のフェラーリチーム技術陣の素晴らしいところである。エンジンのトレンドに関しては後の章に譲るとして、ここでは空力について扱うこととしよう。

2-1. サイドポンツーンもより低く、3Dに

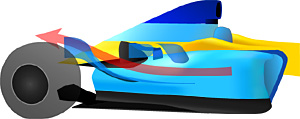

2001年に高いモノコックと低く垂れ下がったノーズという新たなトレンドを作ったフェラーリは、翌2002年には今度はリア部、サイドポンツーンからリヤカウルにかけての空力で新たな試みを行うこととなる。

2001年はフロントウィングの規制とともに、リヤウィングにも大きな規制が施された。メインエレメント(上部)のフラップは3枚まで、支柱を兼ねたサブエレメント(下部)は1枚までとされたのである。2000年まではモナコなどで10枚近くのフラップをとりつけてダウンフォースを得ていたF-1マシンにとってこれは大きな打撃であった。

現にフェラーリもリヤのダウンフォース不足は深刻化していた。そこで、ロリー・バーンはサイドポンツーンおよびリヤカウルの変更で効果的にダウンフォースを得るべく開発を進めたのである。

2000年前後の、極めて標準的なポンツーンを持つ

フェラーリF2001

|

サイドポンツーンの形状は、実は'90年代後半から定番的な形状があった。側方のクラッシュテストが大幅に強化された'98年からはその長さや高さも画一的となり、特にその傾向が強い。基本的にはサイドポンツーンは角張った箱状で、前方から後方に向けてなだらかに上面が低くなっていく。そしてその後端上部にフィンかウィングレットが設置される一方、下部は絞り込まれていき、いわゆるコークボトル形状を形成する。こうすることでポンツーン上面の空気はリヤウィングへ、側面を通った空気はコークボトルを通ってディフューザ上面へ、と明確に空気の流れを分離する意図があった。

その中で、上面はリヤウィングへ綺麗な空気を流すために、できる限り低く、できる限り後方までカウルを延ばし、平らに整形するのが半ば常識的となっていた。だが、低くし過ぎるとリヤサスペンションアームに干渉したり、ディフューザ上部へのコークボトルのスペースを圧迫したり、熱の処理が難しくなるなどの問題があり、なかなか進化することがなかったのである。

だが実はサイドポンツーン上面を必死に平らにして後方まで延ばしても、実はリヤウィングへ与える効果はさほど大きくなかった。それよりも、(結果論的に言えば)とにかくリヤタイヤ前の容積を極力少なくした方が、ウィング自体の働きがより効果的になるのであった。

また、このかつての定番形ではリヤタイヤにぶち当たった空気の下部はコークボトル部へ押し込むことができたが、リヤタイヤ前のポンツーンのボリュームがあったため、上部は内側に逃げ場が少なかった。これが大きな抵抗になっていることは明らかだった。

2003年型の中でも特に絞り込みが強い

ルノーR23のサイドポンツーン

リヤタイヤを避けるように大きな空気の流路が確保されている

|

フェラーリのデザイナーであるロリー・バーンはこれらを勘案し、F2002では徹底的にリヤタイヤ前部の体積を小さく、低められたポンツーンに、リヤサスの前でバッサリと切られ、極めて低いカウル、そして空気の流路を確保する極めて細身で小型のギヤボックスを採用した。当時としては際立ってスマートで斬新なフォルムであった。

バーンはこのポンツーンを実現するためにラジエターを前方に向けて斜めに傾けて配置した。そのために、ラジエターは特注の平行四辺形のものが採用されたのである!

この、低く、リヤタイヤ前の空気の流路を確保したサイドポンツーンのフォルムはF2003になってさらに際立っている。上面の後部のエッジは大きく丸められており、いかにも大量の空気が流れていきそうである。これまでの平面的なサイドポンツーンの設計とは違う、3D的に考えられたデザインである。

この思想は極めて低いエンジンを持つルノーRS23や、マクラーレンMP4-18にも模倣されており、フェラーリ以上に突き詰められているようにも見える。いずれも、極めて高度な、3D的設計である。

一方でトヨタは2003年型TF103で平行四辺形ラジエターを採用したり、後述するチムニー型排気管を採用するなど、一見忠実なF2002コピーに努めたかのように見えた。だが、リヤタイヤ前の処理に関しては旧態依然のままであり、十分な空気の流路が確保されていなかった。案の定、トヨタは前半戦、期待を大きく裏切る低迷に甘んじていた。ドイツチーム、トヨタのシャシー開発のレベルは依然としてそのレベルなのである。

実はポンツーン後端のこうした処理はバーンのベネトン時代の作品であるB195やB196でも見られる。しかし、当時の空力技術は現在ほど洗練されておらず、整流がうまくいかなかったのではないかと思われる。恐らくはポンツーン上部の空気がコークボトル部の流路に流れ込んでその効果を半減させていたのではないか。B197ではオーソドックスなスタイルに戻されてしまったのである。

2-2. 上方排気はチムニー型へ

以上のサイドポンツーンのトレンドとともに、F2002でエポックメイキングだったのは、上方排気の処理であろう。

F2001はじめ他チームのマシンにおいても、いわゆる上方排気では、排気管は斜め上方に向けられ、カウルの面で切断されたような形になっていた。つまり、エンジンの排気はマシンの上面に向けて漫然と放射されていたことになる。これは、少なからずリヤウィングへ向かう空気の流れに対し悪影響を与えていた。

バーンはここにも手を入れてきた。排気管をポンツーン上部に完全に突き出させた上で、潜望鏡のような形状にして後方へ曲げる。つまり、排気はまっすぐ後方へなされることとなったのだ。その上で、この排気管はティアドロップシェイプ(涙滴状)になったチムニーで覆われ、ポンツーン上部の空気の流れとは明確に分離されたのである。

さらに巧妙なのはこのチムニーは単なる排気管の整流用に留まらず、ラジエターの排気ダクトも兼ねているということである。

こうして、ポンツーンが低くなることで厳しくなる排気管の取り回しや熱の処理をクリアしつつ、空力的にも洗練した排気方法を実現してみせたのである。極めてレベルの高いデザインだ。

これには2002年後半から2003年にかけて早速フォロワーが続出する。どの程度模倣したかのレベルの差はあれ、チムニーを設けたり、排気管を潜望鏡型にするなどの影響はどのチームにも確実に見受けられ、全く影響を受けなかったとみられたマクラーレンも、とうとう第14戦イタリアでの大幅リファインで導入してきた。

そんな中、フェラーリはさらに細かくリファインを施している。チムニー部分の外側をより大きく覆うようにしたのだ。排気の細かな整流が目的だということだが、これによりリヤタイヤとチムニーの間の空気の流路も、より明確になったように思える。これは早速トヨタやウィリアムズが追従している。

一方、排気に関してはマクラーレンMP4-18は独立独歩を歩んでいる。

もともとマクラーレン/ニューウィーは上方排気の採用を最後まで渋った末に4-17でようやく採用した経緯があったわけであるが、この4-18では再び上方排気を廃止し、'90年代半ばまで一般的だったサイドディフューザ内排気に戻してきたのだ。

そもそもサイドディフューザ内排気は、ディフューザ内の空気を加速させることでその効果を上げる目的で導入されたが、その効果が進化するにつれてアクセルオン/オフでダウンフォースが変化するのを嫌われて、徐々に廃止されていった。その後、排気管の取り回しのしやすさ、空力に与える影響の少なさから、'98年にフェラーリが導入した上方排気が一般的となった。

今回のMP4-18での変更は、ポンツーン上面の体積を少しでも削るという意図を徹底したのだろう。ディフューザ内排気の欠点であるアクセルオン/オフでの特性変化をどう克服したのかは定かではないが、来年に控えている全チーム共通リヤウィング導入に備え、いかにリヤウィングをうまく働かせるか、ということに注力してきたのかもしれない。

しかしその代償として、排熱は極めて厳しくなり、MP4-18はまともにロングランをこなせないほど信頼性に乏しいマシンとなってしまったようである。

2-3. リヤウィングへの空気を整流...垂直尾翼

MP4-18がリヤウィングの効果重視であると言った根拠はもう一つある。それが、リヤカウル後端の小さな垂直尾翼である。これは明らかにリヤウィングへの空気の整流を狙ったものに他ならない。

このアイディアは'90年代後半からCARTシリーズではメジャーな処理だった。ターボエンジンであるCARTと違い、もともとNAエンジンであるF-1では、インダクションポット後端を整流効果を狙って鋭く加工するのが一般的であったが、この手法に先鞭をつけたのは、紛れもなくマーチ在籍時代のニューウィーに他ならない。

今になってこの垂直尾翼が登場したのは、恐らく、サイドポンツーンの後端が非常に低くなったことと無縁ではないだろう。より多く流れるようになった空気をさらに有効に活用する意図があると思われる。

リヤが非常にコンパクトにまとまったウィリアムズも第11戦イギリスGPで、ザウバーも第13戦ハンンガリーGPで早速コピー。さらにMP4-18実戦投入を諦めたマクラーレン自身も第14戦イタリアでMP4-17Dに垂直尾翼を装着してきた。今後もこの流行が広まる可能性がある。

2-4. フェラーリ3つ目の改革:サイドポンツーン下部の窪み

2001年にフロントノーズの改革、2002年にリヤ上面の空力の改革を行ったフェラーリ。2003年はサイドだ、と言わんばかりに、かなり意欲的なサイドポンツーン形状を纏ったF2003-GAを投入した。ポンツーン前下部に大きな抉れを設けた、かつてなく3D的・有機的な形状であった。

その狙いについて、某誌ではサイドから流入する空気を制限してマシン底面の空気を希薄にしてダウンフォースを確保するためではないかとしていたが、そうは思えない。それは、ベンチュリーカー以前のウェッジシェイプ時代の(ブラバムBT44やマクラーレンM23で試みられた)発想ではないかと筆者は思う。

底面にはなるべく多くの空気が「スムースに」流れた方がダウンフォースが発生する。まあ、そのスムースな流れを疎外する空気が流入するのを制限するという意味では、筆者も同意する。

むしろこれはハイノーズの下を通った空気をどう処理するか、というハイノーズ登場時から多くのデザイナー達が取り組んできたテーマと同様だと思われる。

(それ以前から同様の思想はあったのだが)'90年にティレルが大胆な形で導入したハイノーズはその下部を空気がスムースに流れてこそダウンフォースを生み出す。ところが、ハイノーズをせっかくスムースに空気が流れていっても、その後方で停滞してしまうと、前方のハイノーズ下の空気まで流れにくくなる。

長い間、ノーズ下を通ってきた空気は、ラジエターインテークへ導かれ、ラジエター冷却に利用されることが多かった。冷却効率としては良いのだろうが、ラジエターでは当然空気のスピードが落ちて停滞してしまうと考えられる。

これを回避しようとした思想は「F2003が初めてであり革新的である」わけでは全くない。実は意外に早くから試みられている。'92年、スティーブ・ニコルスとジャン・クロード・ミジョー(ハイノーズの元祖といわれるティレル019にも関わった)の手になる、かの迷車「ダブルデッカー」フェラーリF92Aである。

F92Aのラジエターインテークはモノコックからも地上からも独立した位置に設けられていた。サイドポンツーンが高い位置に設けられ、底面の間に隙間が存在していたのである。ハイノーズ下を通った空気はそのままその隙間を通り、ディフューザ上面へ抜けていく、という実に大胆なコンセプトである。

これだけの大掛かりなコンセプトをそれなりにまとめ上げて、一般的なF-1マシンのサイズに収めてしまった技術力には、ある意味敬服に値する。だが、15cm程度の隙間ではニコルスとミジョーの想定通りに空気は流れなかった。むしろタービュランスが発生して空気は停滞していただろう。

それ以前に、当時採用していたV12エンジンを冷やすための巨大なラジエターを地上15cmまで持ち上げてしまったため、重心が高くなったことは運動性能が命であるF-1マシンにとって致命的だった。

またフロントサスペンションも、当時流行していたモノショックだったが、これもかなり空力に偏重し、本来のサスペンションの働きを無視したものだった。F92Aのバランスは名手ジャン・アレジを持ってしても扱いきれないほどに破たんしていた。

空力の理想を追った彼らのF92Aは、結局フェラーリ史上最悪のマシンとして人々の記憶に刻まれることとなった。

F92Aは失敗に終わったが、他の多くのデザイナーも同じような試みをしている。特にご執心だったのが、同じくフェラーリに在籍していた時代のジョン・バーナードだ。

まず'94年に彼が登場させたフェラーリ412T1はハイノーズからサイドポンツーンの前下部までスムースに窪みが形成されており、ラジエターのインテークはその上に設けられていた。

それら全てはとにかく美しく整形されていた。F2003-GAの登場時にも「セクシー」などと言われたものだが、美しさにおいてこの412T1を超えるものではないと筆者は信じている。

だが、美しさと速さは必ずしも結びつかないものだ。412T1は前年のF93A(悪しきF92Aのモノコックを流用した、スタンダートデッキ版マシン)と比べれば遥かに戦闘力があったが、当時派を競ったベネトンとウィリアムズには全く歯が立たなかった。

加えて、膨大な熱量を発するV12エンジンを冷やすには、地上から離れた位置に存在するラジエターインテークはあまりに小さく、開口部が不足していた。

412T1は不幸な死亡事故による急な規則変更により、練りに練った巨大なディフューザをまず切り刻まれ、カナダGPでは美しいラジエターインテーク付近も熱対策のために大きく穴をあけられた。そしてフランスGPで投入された412T1Bでグスタフ・ブルナーの手による平凡なリヤカウルへと交換され、フェラーリ史上稀に見る美しさを誇ったマシンは姿を消した。

だが美しさと引き換えに速さを手に入れた412T1Bはその年のドイツGPで3年半にもわたるフェラーリの未勝利記録に終止符を打つこととなるのだから皮肉なものである。

412T1の失敗に懲りたバーナードは翌'95年は全くのコンサバ路線に転じた412T2を投入するが、ミハエル・シューマッハを迎え、念願のV10エンジンを手に入れた'96年は再び攻撃的なデザインに転じる。フェラーリF310に与えられたのは再びインテークと地面との間に隙間を設けたデザイン。それは、ほぼ完全にかのF92Aと同様の形状であったのだ!

ただし、持ち上げられたのはインテーク部分のみで、重量物であるラジエターは低い位置にあり、ポンツーン後部は一般のマシンと同様になっていた。この辺りは二の轍を踏まぬ現実的な選択をしたと言える。

意欲作F310であったが、やはりこれもバーナードの想定通りの効果は得られなかったようだ。フェラーリ初のV10エンジンや、新開発のチタン/カーボンのギヤボックスなど、あまりに多くの新技術が投入されたために、マシン自体も過渡的なものになってしまった。

また、全F1チームの中で最後まで、フロントウィングにステーを持たない低いノーズにこだわったことも裏目に出た。結局フロントのダウンフォース不足からシーズン途中のカナダGPから、先端だけを高く持ち上げた非常に美しくない中途半端なノーズコーンを投入することになった。

それでも3勝を上げてランキング2位を得たのはシューマッハの力以外の何ものでもなかろう。結局翌'97年用に再び超コンサバ路線のF310Bをデザインしたのを置き土産にして、バーナードはアロウズに去った。そしてフェラーリはロス・ブラウン/ロリー・バーンの黄金時代へと突入することになったのは、またしても皮肉である('91〜92年のベネトンと全く同じ歴史を繰り返している)。

バーナード以外にもサイドポンツーン下部の窪みにトライしたのは'92年セルジオ・リンランドによるフォンドメタルGR02、'94年アルド・コスタ(興味深いことに現在はフェラーリ在籍)によるミナルディM194、'01年ティム・ホロウェイによるジョーダンEJ11など、かなり例が多い。だが、どれも継続採用となっていないことから、「モノにできなかった」と言わざるを得ない。

これらのマシンに共通するのはラジエターのインテークを高く持ち上げ、その下にまで窪みを設け、ノーズ下を通ってきた空気を徹底的にそこへ通そうという意図が見えることだ。

一方、他チームは同じような効果を狙いながらも、より控えめな形状を導入してきた。その先駆けとも言えるのが'97年アラン・ジェンキンスの手になるスチュワートSF01である。

SF01はラジエターインテークが5cm程度高い位置に存在した。たったこれだけのことではあるが、これは明確にラジエターに向かう空気と、ポンツーンサイドに抜ける空気、底部へ導かれる空気を分離する役目があったと思われる。

その後も、この段差状になったインテーク下の処理は、インテーク下側を絞り込むような形状と組み合わされて多くのチームが使用するようになる。ここにボーダーウィングをとりつけるのも有効だったようだ。

このように、ノーズ下の空気を全てサイドに導くよりも、うまくラジエターやボトムへ分配した方がタービュランスなどの発生も少なくなるのではないかと筆者は見ている。実際、F2003-GAも空気を明確に分配しようという思想が見える形状になっている。

思想としてはこれまでの多くのデザイナー達の発展に過ぎないフェラーリF2003-GAのポンツーン形状であるが、それにしても実に大胆な形状である。タービュランスを抑えながらも、積極的にサイドに空気を多く流そうと、よほど多くの風胴実験を繰り返してきたのであろう。

2-5. リヤウィングをより効果的に

2001年にリヤウィングの枚数規制が施行されてから、多くのチームがリヤウィングに細かい試みをしてきた。

まず各チームが行ったのは、支柱を兼ねた下部エレメントをセンターディフューザに近付けて低い位置にして、ディフューザの延長のようにデザインしたことだ。ウィングの働きによってディフューザの効果も上げようという狙いだ。

これが2002年になるとルノーやジョーダンと言った中堅レベルのチームが、大胆な前進角を持ち、センターディフューザだけでなく、サイドディフューザをも意識した非常に複雑なロワーエレメントを導入してきた。ウィングとしての本来の働きよりも、ディフューザの効果により意識を振ったデザインだ。

このあたりの処理はトップチームの方が比較的控え目である。トップチームはパワーのあるエンジンを持っているので、ある程度ディフューザよりもウィングに頼った手法を採れるのであろう。

ジョーダンとルノーはこの同時期に主に低速コースで、メインエレメントにも面白い試みを施してきた。上から見ると緩やかにアールがつけられており、翼端に近い部分はマシンの進行方向に対して斜めになっていた。これは一般に、コーナリング時にマシンに角度がついた時にもウィングの効果を発揮させようという意図だと言われている。ジャガー、ウィリアムズもこれに追従している。

一方では、リヤウィングの効果を損なうことなく、抵抗を抑えてストレートスピードを高めようと言う細かい試みが見られたのが2002年のフェラーリF2002である。

フェラーリはリヤウィングのフラップの翼端板に接する部分を小さく切り欠いてきた。非常に細かい部分だが、たったこれだけのことで抵抗が大幅に減ってストレートスピードが伸びたのだという。

マクラーレンは2003年、この思想の延長とみられる、より大胆な試みを導入してきた。リヤウィングの中央部分が翼端付近よりも低く垂れ下がっており、翼端付近の方がウィングの仰角が浅くなるようになっていたのだ。

最近の調査によると、リヤウィングの圧力は中央付近が最も高く、翼端板に近付くにつれて低くなるのだという。そこで、圧力が高くてダウンフォースが稼げる部分では仰角を大きくして、翼端付近では仰角を抑えて空気抵抗を減らそうというわけである。

この効果は他チームも注目するほどだったようで、ベネトンが第3戦で即刻コピーしてきて、ザウバーも追従した。超高速サーキットである第14戦イタリアGPではウィリアムズやトヨタも導入してきた。

リヤウィングは新レギュレーションで2004年からは全チーム統一ウィングとなってしまうが、チームオリジナルのウィングを使用できるラストを飾るかのように面白い造形が現れたものである。

|