|

Vol.18:

1999 New Machines's Review (1)

- Latest Technical Fashion in BAR01 - (written on 17th.Feb.1999, corrected on 8th.May.1999) |

|||

|

|

|

||

|

久しぶりの更新になってしまいましたが (-_-ゞ、今回から何回かに分けて、"1999 New Machines' Review"と題しまして、各チームのニューマシンの極私的レビューを行いたいと思います♪ ではでは、今回は今年から施行されるレギュレーションについて触れた後、ラウンチ一番乗りのBAR01について細かくみながら、今年のトレンドについて細かく解説していく事にしましょう! New Regulation さて、ニューマシンの話をする前に。今年から加えられるテクニカルレギュレーションについてお話ししておきましょうか。細けー部分は抜きにして、軽〜く、ね(自戒 (-_-ゞ)。 まず、フロントタイヤの溝が3本から4本に増加した上に、タイヤのトレッド幅が5mm狭まって270mmとなります。これによってタイヤの設置面積は18%も縮まると言います。

あ、そうそう、一般にホイールベースを長くすると直進安定性が増すかわりに回頭性が悪くなると言われていますが、それはタイヤのグリップレベルが十分にある場合であって、パワーの方が有り余ってるF-1の場合はその限りではないんです。それよりも、多少ロングホイールベースでも、適切な重量バランスでタイヤの性能を引き出した方がむしろ回頭性は良くなります。

おおっと、やっぱり話が逸れてる(再び自戒 (-_-ゞ)。 で、その他の変更は安全関係と、エレクトロニクス関係に大別できます。

このあたりの安全関係レギュレーションは毎年精力的に加えられていますね。 さて、問題はエレクトロニクス関係なんです。

このように、エレクトロニクス関係の規制で、その方面で先端を行っていたトップチームは打撃を受ける事になったというわけです。 さ〜て、これらのレギュレーションの変化は各チームのニューマシンにどんな影響を与えたのか!?早速ラウンチ順に各チームのマシンを見ていきましょう♪

British American Racing

まず先陣を切ったのは新チームBAR。

モノコックの高さを徹底的に抑え、ホイールベースを長めにとる...。これはまさに昨年型マクラーレンMP4/13の作った大きなトレンドですね。

まず、ノーズの先端の高さは、しゃくりあげる事なく、あまり高くありません。

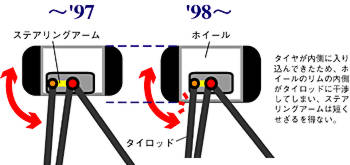

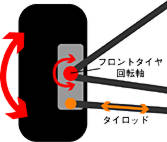

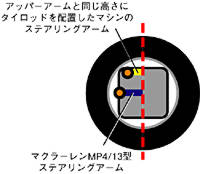

で、良く見ると、ステアリングの動きによってフロントタイヤを操舵するタイロッドが上下サスペンションアームの真ん中に来ています。

|

|||

フロントタイヤ操舵の仕組み (模式図) |

フロントタイヤの操舵の仕組みに立ち返って考えてみましょう。

|

||

|

ところが、'98年の大幅なレギュレーションの変更から、ブリヂストンを先駆けとしてグッドイヤーも幅の広いフロントタイヤを採用してきました。ところが、レギュレーションによって全幅が削減されていますから、幅が広がった分は車体側に延びる事になりました。するとこれでは図のように、先程言ったタイヤの回転軸からタイロッドまでの距離(これをステアリングアームと呼びます)が十分にとれなくなってしまったのです。

これによってステアリングがますます重くなってしまうばかりでなく、タイロッドやアップライト部分にもこれまでよりもストレスがかかる結果となってしまったのです。 これは単純そうでかなり複雑な問題です。タイヤが内側に入ってきた分、タイロッドの接続部分(アップライト)も内側にすればいい、と思うかも知れませんが、そうすると今度はサスペンションジオメトリーが大幅に変わってしまいます。 |

|||

ステアリングアームの長さの違い |

で、このサスペンションアームが短くなると言う現象は、左の図を見てもらえばわかるんですが、タイロッドが空気抵抗にならないようにフロントサスペンションのアッパーアームと同じ高さにしていたために起こっていたのです。

|

||

|

これならば多少空気抵抗は増えるかもしれませんが、ステアリングは軽くなるし、中央部分に接続するため、アップライトの強度も強固になりますし、サスペンションのジオメトリーも理想に近付ける事が可能になります。

しかし、後で触れる事になりますが、'99年型のMP4/14ではさっさとこれは廃止され、アッパーアームと同じ高さに戻してしまいました。なぜそれが可能になったか?恐らくマクラーレンは非常に高性能なパワーステアリングを開発して、上述のような問題を解決したからでしょう。 ああっと、BARから随分離れてました (-_-ゞ。話を戻しましょう。

おっと、さらにフロントノーズの上面を見ると、スッキリとしてデコボコがありません。

よっし。それじゃあ、このフロントサスレイアウトの導入について細かく説明してみましょうか! |

|||

|

|

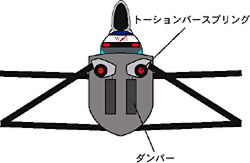

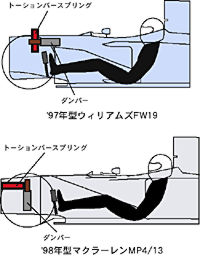

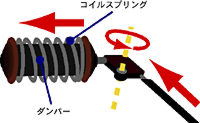

昨年までは、なるべくホイールベースを短くできるよう、フロントサスペンションはドライバーの足の上に置かれる事が普通で、トーションバータイプのサスペンションならば、トーションバーの円筒は立て、ダンパーを横に寝かせて使うのが王道中の王道でした。 |

||

|

このレイアウトは'88年頃からフェラーリのプロトタイプ639やロータス100、ラルース・ローラ189などに採用されはじめ、狭いモノコックの中のスペースを有効に使うレイアウトとして、もう10年近くも定番として多くのマシンが採用してきたレイアウトだったのです。 |

|||

|

|

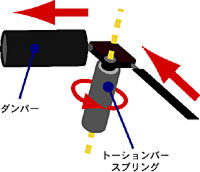

ところが、フェラーリとマクラーレンはドライバーの足より前のモノコック内部にトーションバーを進行方向に寝かせ、ダンパーを立てて配置したのです。

|

||

|

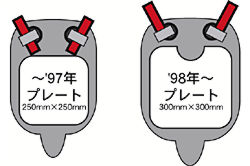

これにはやはり、直接的にしろ間接的にしろ、レギュレーションが大きく関係していました。 まず直接的には、モノコックの寸法規定が挙げられます。

|

|||

|

|

しかし'96年になって、より安全に考慮したドライバープロテクションなどの導入とともに、よりドライバーの居住性を向上させるためにモノコック内部の細かな寸法が規制されたのです。左の図のようなプレートがモノコック内部を通過できなければならないというレギュレーションですね。

|

||

|

ところが'98年、さらにこの寸法は大きくなり、モノコックは大型化を強いられ、ドライバーの足の上にトーションバーを立てると、かなりモノコックの上に飛び出す形をとらざるを得なくなってしまったというわけなんです。 一方で、ドライバーの足を守るために、ペダルよりも前には随分と広く空間を作る事が義務付けられました(具体的には、ペダルより前方30cmまでモノコックがなければならない)。 |

|||

|

|

また、モノコック側面のクラッシュテストも厳しくなり、サイドポンツーンをドライバーの横まで延ばさざるを得なくなりました。しかし、空力のことを考えると、フロントから流れてくる空気を乱れなくリヤに流すためには、長くなったサイドポンツーンは邪魔です。そこで、マクラーレンはドライバーの着座位置を極端に下げる事で、サイドポンツーンも後退させる事に成功したのです。 結果として、ドライバーの足の前方にはかなりの空間ができる事になりました。 |

||

|

ここで頭のいいデザイナー、ニューウィー(マクラーレン)とバーン(フェラーリ)は思い付いたわけですねぇ。

というわけで、新チームであるBARも早速この革命的レイアウトをコピーしてきたというわけですね。 あああ、話がBARから3光年くらい離れてたな...(めちゃくちゃ自戒 (-_-ゞ)。

さぁて、気を取り直して他の部分も見ていきましょう! ふ〜む、フロントウィングはごくごく単純な形状で、面白味がないですねぇ。

さらにはディフレクター(*注3)もやはりマクラーレンを意識した大形のものですね。

サイドポンツーンは角張って無骨な印象ですねぇ。

え?なんで短くしたいかって? ま、さっきもちょっと触れましたが、それはフロントからの空気を停滞させたくないからです。 |

|||

|

|

フロントからの空気を流速を保ったままボディ後端のディフューザ(*注4)の上方に押し込めばディフューザの空気を引き抜いてより大きなダウンフォースを得られるし、はたまた空気のぬけが良くなると、フロントウィングの効率まで上がるし、といいことづくめなのです。 |

||

|

そこで、フロントからの空気の邪魔になるものは極力排斥して、空気をスムースに通してやりたい、長いサイドポンツーンは邪魔モノでしかないわけですね。(え〜っと、図の方はあくまで参考で、'80年代初期のものですからサイドポンツーンは長いです (^^;) コクピットのほうも、トレンドにそって、非常に低く設定しています。 ドライバーの頭の後ろ、インダクションボックス(*注5)に目を移しましょう。

リヤのほうも非常にオーソドックス。

|

|||

|

|

ディフューザも、ステップドボトム側面を流れてきた空気をセンターの大きなディフューザに送り込む一般的な形状。昨年流行した斜めを向いたサイドディフューザも採用してませんねぇ...。

|

||

|

ただ、こうして手堅〜くマシン造りをしたことはとりあえず功を奏したようで、今のところ深刻なトラブルもなく、テストでも上位のタイムを叩き出し、ジャック・ヴィルヌーブもマシンの素性の良さを口にしていますね。

さてさて、'99年スタンダードマシンと思われるBAR01を教材に、今年のマシンのトレンドを追ってみましたが、いかがでしたでしょうか?

ってなわけで、次回からは他のチームのマシンについても、ラウンチ順に見ていこうかと思います。

*注1

*注2

*注3

*注4

*注5

|

|||

|

|

|

||